DOMANI C’È IL “SABATO AL LIVIANO”

DAI GIGANTI AL BAMBINO CHE SI INGINOCCHIA E SCRIVE PER TUTTA LA VITA

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgzQZTzXvkdkcmncwrpZCmxGLkRQW?projector=1

Aperti al pubblico la Sala dei Giganti e il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte

- Domani 5 aprile, come ogni primo sabato del mese, saranno aperti ai visitatori la meravigliosa Sala dei Giganti e il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte nell’iniziativa di Ateneo dal titolo “Sabato al Liviano” per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di ammirare due autentici gioielli della città di Padova.

Informazioni, prenotazioni, acquisti

Centro Prenotazioni: 049 827 3939 – tour@unipd.it (tutti i giorni, ore 9-17)

Biglietteria di Palazzo del Bo (situata nel corridoio di passaggio tra i due Cortili):

– dal lunedì al venerdì, ore 10-18

– sabato, domenica e festivi, ore 9-18

A Palazzo Liviano non è disponibile il servizio di biglietteria

Biglietteria online https://www.midaticket.it/eventi/palazzo-liviano-universita-di-padova/

«È con grande soddisfazione che l’Ateneo

- apre ai visitatori due autentici gioielli della nostra città: Palazzo Liviano, capolavoro del genio pontiano capace di conservare pressoché integre nel tempo le forme della sua coerente progettazione,

- e la meravigliosa Sala dei Giganti.

Sono luoghi che raccontano al pubblico le varie fasi della storia di Padova, da quella romana di cui restano preziose testimonianze presso il nostro Museo, alla carrarese e poi veneziana narrate dalla Sala dei Giganti, fino agli sviluppi della modernità – dice Monica Salvadori, Prorettrice con delega al Patrimonio Artistico, Storico e Culturale dell’Università di Padova –. Ma non solo: quello cui siamo invitati, grazie alle importanti collezioni del Museo,

- è anche un viaggio attraverso le culture del Mediterraneo antico, dell’Egitto e della Grecia,

- oltre a un’immersione nella grande arte italiana del Novecento, con i capolavori di Martini e Campigli nell’atrio del palazzo.

L’iniziativa “Sabato al Liviano” è un’ulteriore testimonianza dell’impegno dell’Università nel rendere i suoi luoghi della cultura spazi sempre più aperti alla cittadinanza, attraverso i quali promuovere un arricchimento dell’offerta formativa scolastica e un turismo sostenibile che porti un reale accrescimento alla città – sottolinea Monica Salvadori –. Il continuo incremento di pubblico dei nostri musei, sempre più attenti nel proporre percorsi accessibili e inclusivi, dimostrano che la richiesta di nuove opportunità culturali è alta a livello territoriale, nazionale e internazionale. E come Ateneo siamo certo pronti a soddisfarla».

Gli ambienti de il “Sabato al Liviano”

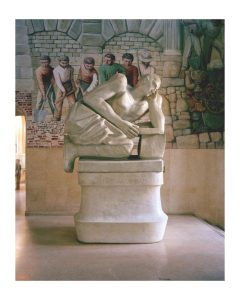

L’ingresso avviene da Palazzo Liviano, attraverso l’atrio che conserva due capolavori dell’arte italiana del Novecento: il maestoso Tito Livio di Arturo Martini, inginocchiato a scrivere “per tutta la vita” citando l’artista, e il grande affresco di Massimo Campigli. Vera summa dell’archeologia, dispiegata su ben 250 metri quadrati di parete, il dipinto anticipa alcuni dei temi, che ritroveremo al primo piano visitando la Sala Virorum Illustrium (Sala dei Giganti), in particolare quello relativo alla trasmissione dello studio e del potere.

La seconda sala coperta più estesa di Padova infatti, dove già nel Cinquecento gli studenti universitari festeggiavano il Carnevale con danze e balli in maschera (testimone lo storico dell’arte Giorgio Vasari), è completamente ricoperta da un ciclo ad affresco raffigurante 44 uomini di governo, re, imperatori e condottieri della storia romana fino all’epoca rinascimentale, e sui lati corti 6 uomini di lettere, appartenenti all’epoca antica e a quella moderna e tutti particolarmente significativi per la storia di Padova:

- non manca ovviamente il ritratto di Petrarca, unico lacerto rimasto della decorazione trecentesca precedente il riammodernamento dell’ambiente voluto tra il 1539 e il 1541 dall’allora capitano di Padova Girolamo Cornaro.

- Per realizzare i ritratti dei Giganti, gli artisti capeggiati dal maestro padovano Domenico Campagnola si sono ispirati a modelli antichi e all’antica presenti nelle collezioni dell’epoca, prima fra tutte la ricca raccolta di Marco Mantova Benavides, in parte oggi conservata nella prima sala del Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte.

Nella suggestiva ambientazione degli spazi appositamente creati da Gio Ponti all’ultimo piano del Liviano, il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte racconta ai visitatori le storie degli antichi abitanti del Mediterraneo, dell’Egitto dei Faraoni (ma non solo), della civiltà greca e delle popolazioni italiche, fino alla Padova romana.

Viaggiando alla scoperta delle civiltà del passato, possiamo anche conoscere le vicende di collezionisti e studiosi che, lungo l’arco di più secoli, hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo delle scienze archeologiche. L’ultima sala, dedicata alla gipsoteca, è un’autentica celebrazione del genio pontiano, nella capacità di dar vita a interni di grande fascino e allo stesso tempo funzionali alle collezioni ad esse destinate: qui i richiami classici nell’ambientazione, l’illuminazione e persino i colori usati alle pareti contribuiscono a creare un ambiente di straordinaria suggestione e grandiosità pur nelle dimensioni in realtà molto contenute.

Palazzo Liviano

L’attuale Palazzo Liviano sorge sopra le fondamenta di quella che era l’antica Reggia dei Carraresi, cioè la residenza dei signori di Padova, la cui costruzione fu avviata nel 1338 sotto Ubertino da Carrara.

Il vasto complesso signorile era racchiuso da mura duecentesche che comprendevano gli edifici del Duomo, piazza dei Signori, via Dante (all’epoca denominata Strada Maggiore), piazza del Capitaniato e via Accademia. Di questa vera e propria insula cittadina, oggi rimane intatta solo la Loggia carrarese, attuale sede dell’Accademia Galileiana: le piante degli edifici antichi situati in questa zona, infatti, non corrispondono a quelle delle strutture che vediamo oggi poiché sono state più volte demolite o ristrutturate.

Nel 1933 per volontà del rettore Carlo Anti (1889-1961), professore di Archeologia, viene bandito il concorso per la nuova sede della facoltà di Lettere e Filosofia: su scala regionale, non porta a nessun esito; nel 1934 la selezione viene ampliata su scala nazionale e il 12 marzo risulta vincitore l’architetto milanese Gio Ponti (1891-1979).

I lavori che vedono all’opera Gio Ponti per l’erezione del Liviano hanno inizio nel 1937, quando il palazzo viene costruito

- seguendo le forme dello stile razionalista, rispecchiando fedelmente le richieste del bando: non “l’imitazione di stili passati, ma una semplice ed equilibrata espressione d’arte moderna (…). Essere di lusso, ma ricevere decoro dalle linee e dal materiale degli elementi decorativi strettamente indispensabili”.

Il cantiere dura fino al 1943 e viene dedicato allo storico latino Tito Livio, nativo di Padova. Oltre ad occuparsi della costruzione architettonica, Gio Ponti partecipa insieme ad Anti come membro della commissione giudicante i progetti dell’affresco che doveva andare a decorare l’atrio del palazzo, per una superficie totale di 250 metri quadri. L’architetto è anche il coordinatore dei lavori che verranno eseguiti all’interno e suoi sono dunque i progetti per le panche collocate all’ingresso, le cattedre, i banchi e le sedute delle aule, gli studi dei docenti, gli appendiabiti e i cestini. Con la conclusione dell’edificio, il rettore Carlo Anti si impegna anche per promuovere la realizzazione della decorazione interna e nel 1937 viene bandito un concorso per l’esecuzione dell’affresco dell’androne. Il Rettore è parte della commissione insieme allo storico dell’arte Giuseppe Fiocco e a Gio Ponti, il quale avrebbe voluto affidare l’incarico direttamente a Massimo Campigli.

Il soggetto che viene deciso da Anti è legato all’archeologia e inteso a celebrare la figura di Tito Livio e la continuità della cultura romana nella moderna, attraverso l’esaltazione di simboli di vita e poesia, di virtù eroica, di studio e lavoro.

I pittori invitati a partecipare alla gara sono tra i cinque più grandi esponenti del gruppo Novecento italiano: Massimo Campigli, Mario Sironi, Achille Funi, Guido Cadorin e Ubaldo Oppi, ognuno dei quali deve presentare un bozzetto in scala 1:20. Achille Funi non risponde all’invito e Ubaldo Oppi viene giudicato fuori concorso per aver presentato fuori tempo massimo il suo lavoro; nell’aprile 1938 si riunisce per la prima volta la giuria e durante la seconda seduta, condotta nel maggio, viene scelto come vincitore Massimo Campigli. I bozzetti del concorso sono ancora oggi conservati dall’Ateneo ed esposti in uno degli ambienti di Palazzo del Bo.

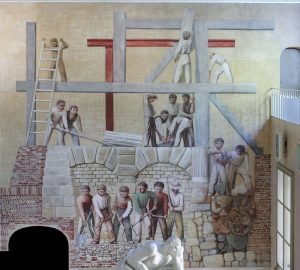

L’affresco di Massimo Campigli

Campigli lavora all’affresco, esteso per 250 metri quadrati, a cavallo tra il 1939 ed il 1940 per un periodo di circa cinque mesi. Il dipinto si svolge a partire dalla parete di fronte l’ingresso e si sviluppa fino alla parete contigua di destra e va letto tenendo conto anche della sua complessiva disposizione su più livelli. Partendo da sinistra, se si sale la prima rampa ci si trova di fronte ai ritratti di Carlo Anti (il secondo da sinistra, di profilo), dell’architetto Gio Ponti (colto nell’atto di indicare i lavori al rettore) e del pittore Massimo Campigli (mentre mescola i colori per l’affresco), accompagnati dalla seconda moglie di questi, la scultrice Giuditta Scalini. Il gruppo di personaggi poggia i piedi sopra un basamento formato da pezzi di statue classicheggianti e alle loro spalle si nota un pilastro sormontato da un capitello ionico: questi simboli dell’Antichità e dell’Archeologia sorreggono emblematicamente i tre uomini.

La scena successiva vede nel registro superiore una schiera di uomini vestiti in abiti contemporanei che osserva il lavoro di tre operai intenti a erigere una colonna istoriata. Sotto di loro si scorge un personaggio sdraiato che tiene in mano un foglio e una penna: simboleggia pertanto la figura di un poeta e a lui sono vicini quattro bambini, i quali giocano con un elaborato capitello corinzio. Questa seconda fascia di personaggi, che rappresentano l’immersione nella Classicità in maniera spontanea e ingenua, poggia ancora una volta i piedi sopra un altro livello, ovvero una massa di corpi di eroi e guerrieri. L’idea che il Passato sia il fondamento su cui si innestano il Presente e il Futuro è stata condotta e realizzata, quindi, in maniera esplicita e chiara da Campigli.

Spostandosi al centro della parete si trova quello che resta di un edificio classico (di cui rimangono in piedi i fusti spezzati di colonne) e che viene a dividere la narrazione sulla sinistra dalla scena che si trova sulla destra. Quest’ultima è composta da due livelli: su quello superiore Campigli affresca Tito Livio, vestito in abiti romani, mentre fa lezione ad una classe di studenti universitari, abbigliata secondo la moda degli anni Trenta, ma che scrive su antiche tavolette di cera. La Storia, pertanto, si fa magistra.

Nel registro inferiore sono invece dipinti degli archeologi al lavoro mentre scoprono i tesori archeologici sotto terra, mentre molti altri ancora rimangono nascosti. La sequenza rappresenta dunque il lavoro intellettuale, quello degli studenti e degli archeologi, e questi due gruppi sono inseriti in contesti ricchi di testimonianze storiche e archeologiche.

La parete minore, invece, illustra il lavoro manuale, illustrando in questo caso dei gruppi di operai al lavoro: nel livello superiore alcuni sono intenti ad erigere delle colonne di cemento, che poggiano su segmenti di colonne antiche; più in basso, un altro gruppo di lavoratori è colto con i picconi in mano. Campigli fa scoprire il mondo archeologico agli operai e non agli archeologici e, sulla estrema destra, due uomini calatisi nel sottosuolo sono gli scopritori del tesoro sotterraneo.

Nel 1942 l’atrio del Liviano si arricchisce di un nuovo capolavoro: l’occasione è il bimillenario della nascita di Tito Livio. Mario Bellini (1863-1946) mette a disposizione dell’Ateneo padovano la somma necessaria per la realizzazione di una statua da collocare nell’atrio del palazzo, dedicata allo storico romano. Per l’opera viene chiamato il più grande scultore dell’epoca, il veneto Arturo Martini (1889-1947), che vi lavora tra il 1942 ed il 1943, tre anni dopo la conclusione del grande affresco.

L’artista aveva inizialmente pensato di realizzare un gruppo scultoreo comprendente diversi personaggi: nel bozzetto, lo scultore aveva progettato Tito Livio con Romolo e Augusto e la personificazione della Repubblica. Lo scultore realizza poi un secondo bozzetto, dal quale si può vedere come egli abbia deciso di eliminare tutti i personaggi ad eccezione del solo Tito Livio, che rispetto alla statua effettivamente realizzata è disposto seduto. Il Tito Livio che è oggi visibile nell’atrio è dunque il frutto di diversi ripensamenti compiuti nel tempo da Martini, che arriva infine a rappresentare il grande storico chinato, riflessivo, “un bambino che si inginocchia e scrive per tutta la vita”, secondo la definizione dell’artista.

Sala dei Giganti

La Sala Virorum Illustrium, o Sala dei Giganti, deve il suo nome a un ciclo di affreschi con uomini famosi della storia antica che ne decora le pareti. In origine era uno dei principali ambienti di rappresentanza della Reggia Carrarese, parte di un più ampio e articolato sistema decorativo che comprendeva la Sala Thebarum, evidentemente ispirata alla Tebaide di Stazio, la Camera Herculis, forse una delle cancellerie del Principe, e ancora le Sale di “Camillo” e di “Lucrezia”.

La decorazione originale trecentesca, il cui committente viene identificato con il principe Francesco il Vecchio da Carrara, è ora quasi interamente perduta. L’elaborazione del programma figurativo spettò a Francesco Petrarca, che stava in quegli anni lavorando al De viris illustribus, una serie di biografie di antichi uomini famosi. Parallelo al testo letterario, rimasto incompiuto alla morte del poeta, il ciclo ad affresco celebrava 36 personaggi storici, tra cui 4 Re di Roma, 24 uomini celebri della Repubblica, 5 dell’Impero e 3 presenze esterne al mondo romano (Alessandro Magno, Pirro, Annibale), scelte, sulla base di Tito Livio, per esaltare il valore dei condottieri cui si opposero.

A chiusura della serie, attribuita ad Altichiero e Ottaviano da Brescia, Guariento e Jacopo Avanzi, tra il 1379 e il 1388 vennero eseguiti sul lato occidentale della Sala anche i ritratti dello stesso Petrarca (l’unico rimasto del ciclo originale, se pur ampiamente rimaneggiato) e del suo stretto collaboratore Lombardo della Seta, cui spettò il completamento dell’opera letteraria.

Verso la metà del Cinquecento, la Sala dei Giganti fu restaurata nell’ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione che interessò il complesso della Reggia Carrarese, trasformata sotto il dominio veneziano nel palazzo del Capitanio, sede dell’autorità preposta al comando militare di Padova dalla Serenissima Repubblica di Venezia.

Tra il 1539 e il 1541, sotto il dogado di Pietro Lando, per volontà del capitano di Padova Girolamo Corner la sala venne ampliata, alzata e dotata di un nuovo ciclo di affreschi, tuttora visibile. L’opera pittorica spetta a Domenico Campagnola e artisti della scuola locale, fra i quali sicuramente Stefano dell’Arzere e probabilmente Gualtiero Padovano; è stata ipotizzata inoltre la partecipazione di Giuseppe Porta Salviati, maestro di formazione centroitaliana, e dell’olandese Lambert Sustris, i quali portarono un sensibile rinnovamento nella resa spaziale dei corpi.

Responsabile del programma iconografico fu questa volta il collezionista ed esperto d’antichità Annibale Maggi da Bassano, mentre l’erudito umanista Giovanni Cavazza curò la stesura dei testi degli elogia, trascritti dal calligrafo Francesco Pociviano detto il Moro.

La nuova decorazione si sviluppa lungo le due pareti maggiori con una finta partitura architettonica scandita da colonne su un alto podio, coronata da architrave e da un fregio continuo con figure allegoriche (personificazioni di virtù e divinità del mito classico), stemmi araldici, girali e grottesche. Lo spazio compreso entro ogni intercolumnio risulta articolato in più registri sovrapposti: nella zona inferiore compaiono le tabulae che recano iscritti gli elogia; al di sopra si vedono i monocromi, che raffigurano le imprese dei Giganti in finto bassorilievo; nel registro principale si alternano i viri illustres.

In questo ciclo essi sono in numero di 50, lungo un arco di tempo che va dalla fondazione di Roma agli albori del Rinascimento: sulle pareti maggiori 44 uomini di governo, re, condottieri, imperatori, da Romolo a Carlo Magno (i monarchi di età regia e imperiale risultano isolati all’interno di nicchie, i personaggi di età repubblicana stanno a gruppi di due o tre, su sfondo aperto); sulle pareti minori 6 poeti e letterati padovani.

Il programma figurativo si presta a una lettura per livelli, secondo diverse chiavi interpretative, ma con una netta preponderanza del tema politico: è evidente la celebrazione della Serenissima Repubblica di Venezia, novella Roma, che afferma il proprio dominio quale apportatore di benessere e prosperità grazie all’esercizio del “buon governo”. Implicito è quindi l’intento di omaggiare Carlo V d’Asburgo, erede degli antichi Cesari, ma non secondaria è anche l’apertura nei confronti dell’ambiente aristocratico e intellettuale padovano, di cui vengono celebrate le radici classiche e l’antica tradizione, in un contesto storico che vide sancita la funzione dello Studio universitario come supremo polo culturale del territorio veneto.

Alla vita dell’Università di Padova la Sala dei Giganti è stata sempre legata: già dieci anni dopo la sua realizzazione, vi si organizzavano feste da ballo per gli studenti, come si legge nelle Vite di Giorgio Vasari (1550): «la sala degl’imperadori romani, dove nel tempo di carnovale vanno gli scolari a danzare». A lungo adibita a sede della Biblioteca Universitaria, negli anni Trenta del secolo scorso la Sala è stata annessa alla nuova sede della Facoltà di Lettere e Filosofia, Palazzo Liviano, realizzata ad opera di Gio Ponti (1934-1939).

Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte

Come in un’ideale macchina del tempo, le collezioni del museo raccontano di personaggi e vicende che fanno parte della lunga storia degli studi antichistici e riflettono i mutamenti, culturali e di metodo, che hanno caratterizzato la nascita e la strutturazione della disciplina archeologica a Padova in parallelo a quanto avveniva nel resto d’Europa.

Allo stesso tempo, l’estrema eterogeneità delle collezioni, frutto per gran parte di donazioni, acquisti e qualche raro deposito, rende possibile molti altri percorsi di visita del museo per quanto riguarda le classi di materiali conservati e la relativa cronologia. Ciascun nucleo ha infatti caratteristiche e composizioni differenti che rispecchiano gusti, epoche ed anche opportunità di acquisizione estremamente diversificate, successivamente ricondotte all’utilizzo didattico e di ricerca. Una parte delle collezioni tuttavia ha avuto una genesi differente, come la gipsoteca, radunata appositamente per la didattica della scultura antica rivolta ai futuri archeologi come pure i materiali da scavo.

Nell’insieme una raccolta molto eterogenea che si è scelto di esporre mantenendo integri nella loro composizione originaria i nuclei della collezione Mantova Benavides e della gipsoteca e suddividendo invece in più sale le collezioni archeologiche e didattiche.

Collezione Mantova Benavides

La cinquecentesca collezione di Marco Mantova Benavides in Padova fu una raccolta nella quale elementi naturalistici, manufatti artistici e reperti archeologici erano esposti senza soluzione di continuità ma fu anche Luogo delle Muse, dove l’artista moderno come pure gli umanisti del tempo potevano studiare l’antico e trarne ispirazione per le proprie creazioni.

Una scelta di questi oggetti fu acquistata da Antonio Vallisneri senior, medico e naturalista emiliano professore allo Studio Padovano dall’anno 1700, per il suo museo. Successivamente il Museo Vallisneriano fu donato all’Università di Padova nel 1733 dal figlio Antonio Vallisneri junior e divenne una istituzione pubblica. Da questo nucleo onnicomprensivo progressivamente, agli inizi del XIX secolo, si differenziarono molti degli attuali musei universitari tra cui appunto il Gabinetto di Numismatica e Antichità, l’attuale Museo di Scienze archeologiche e d’Arte.

Nella sala dedicata alla collezione benavidiana, completamente riallestita nel 2008, l’esposizione privilegia alcuni filoni collezionistici presenti nell’originaria raccolta quali il ritratto antico e all’antica, accanto a calchi e modelli di artisti contemporanei al collezionista Marco (sec.XVI), tra cui Bartolomeo Ammannati e Alessandro Vittoria, o precedenti di una generazione, come Donatello.

L’esposizione inizia proprio con opere dei tre artisti sopra nominati: il modello della Cariatide o Allegoria dell’Architettura di Alessandro Vittoria, quello dell’Allegoria della Sapienza di Bartolomeo Ammannati e la Testa del Gattamelata, gesso derivante dal modello di fusione del grande monumento equestre donatelliano presente in Padova, nel sagrato della basilica di Sant’Antonio. Accanto, all’interno di un pregiato ed unico esemplare di una scanzia veneta (libreria a giorno) attribuita al sec. XVI e proveniente dalla collezione originaria, si trovano piccole produzioni di botteghe venete e lombarde, databili tra fine XV e XVI secolo, quali terrecotte, marmi e bozzetti assieme a piccoli marmi antichi. ll tema principale della raccolta, il ritratto antico e all’antica, è invece esposto in una nuova vetrina che riprende la modularità di quella storica. I personaggi che vi ritroviamo raffigurati sono quelli dell’antichità romana, imperatori e divinità. Molti di essi li ritroviamo affrescati nella contigua Sala dei Giganti a riprova della circolarità di utilizzo delle suggestioni iconografiche dall’antico. L’esposizione termina con la scultura antica, greca e romana, che annovera tra i manufatti più interessanti una statuetta votiva di Athena, originale d’arte greca di IV sec.a.C. e una buona copia antica in marmo dell’Eros che allenta l’arco, un’opera originale di Lisippo (338-335 a.C.) andata perduta.

Salette archeologiche

Le dodici salette centrali del museo espongono collezioni molto eterogenee e in molti casi prive di contesto perché derivanti da raccolte di tipo collezionistico e non da scavi regolari. Nel nuovo allestimento i materiali sono stati pertanto riaggregati per insiemi culturali e cronologici che potessero fornire, in sintesi, un quadro generale per ogni ambito culturale documentato:

– civiltà del mediterraneo orientale ed Egitto antico con un approfondimento sugli scavi padovani nell’oasi del Fayum, villaggio di Tebtynis, negli anni ’30;

-civiltà greca nelle sue molteplici espressioni topografiche (continentale, insulare, Magna Grecia) e cronologiche (dal Bronzo cipriota all’età ellenistica);

– popolazioni italiche (Apuli, Etruschi, Veneti);

– Roma, con approfondimento su Padova romana.

Una delle salette ospita infine l’archivio e il catalogo informatizzato.

Per quanto riguarda i reperti da collezione, si segnalano la storica collezione Neumann e un lotto di materiali dalla collezione Gorga che hanno arricchito il museo di ceramiche magnogreche, etrusche e romane. Recente (2006) è invece la donazione della collezione dei coniugi Michelangelo Merlin e Oplinia Hieke che hanno destinato all’Università la loro raccolta privata di antichità, regolarmente notificata. La collezione comprende 138 oggetti tra vasi greci, magnogreci ed apuli, statuine fittili, bronzi, pochi vetri e monete, qualche reperto pre-protostorico. Ai reperti più significativi della collezione sono state dedicate tre salette, rispettivamente la sala n.3 per la ceramica geometrica apula; la sala n.4 per i vasi greci e la sala n.6 per i reperti vascolari ma anche le monete e la coroplastica di area magnogreca. Il contributo, prezioso, di questa collezione ha consentito di riallestire completamente queste tre sale con reperti decisamente importanti e significativi, sia dal punto di vista didattico che scientifico. Per quanto riguarda invece i materiali pre-protostorici e romani della collezione, data la loro esigua consistenza, sono stati inseriti nei percorsi espositivi preesistenti, fornendo, in ogni caso, utili ed interessanti integrazioni.

Non mancano tuttavia reperti e collezioni da scavo. Si segnalano in particolare tre steli da Padova e suburbio, alcuni reperti emersi dagli scavi dei cantieri edilizi di Bo e Liviano negli anni ’30 del Novecento e una campionatura di tombe scavate negli anni ‘70 nella necropoli veneta del Piovego, ad est di Padova. Dal 2013 è allestita un’esposizione permanente dedicata agli scavi dell’Università di Padova nell’oasi del Fayum, villaggio di Tebtynis, condotti negli anni ’30 da Carlo Anti.

Gipsoteca

L’istituzione della gipsoteca si deve a Gherardo Ghirardini, che nell’autunno del 1899 fu chiamato alla cattedra di archeologia a Padova dove rimase sino al 1907. Tuttavia l’impegno maggiore per il potenziamento della gipsoteca, calcolabile tra il 60% e il 70% della consistenza finale, si deve al successore Giuseppe Pellegrini, morto nel 1918.

I soggetti prevalenti dei calchi acquisiti nel primo ventennio del Novecento sono sculture classiche dai musei di Roma, Napoli, Firenze ma anche da collezioni venete (Museo Archeologico di Venezia). Sono presenti anche calchi di sculture e rilievi dal Partenone fidiaco, perlopiù acquisiti tramite ateliers fiorentini (Lelli). Rimandano invece ad opere provenienti da campagne di scavo la presenza del gesso dell’Hermes da Olimpia (calco berlinese acquisito tramite il Museo Civico di Bologna) e di 10 calchi di notissimi reperti minoici da Creta (eseguiti sull’isola da matrici formate, quasi sicuramente, sugli originali e donati da Massimiliano Ongaro).

Successivamente, con l’arrivo a Padova nel 1922 di Carlo Anti, la gipsoteca, pur con ritmo più lento, continuò a crescere, comprendendo sia altre sculture classiche sia calchi derivanti da differenti tipologie di reperti quali le monete (in totale 149) e i materiali preistorici (34).

Nell’ambito della costruzione della nuova sede del museo all’ultimo piano del nuovo edificio per la Facoltà di Lettere e Filosofia, il Palazzo Liviano (anni 1937-1939), la gipsoteca fu ambientata dal progettista, l’architetto Gio Ponti, in una vasta sala organizzata intorno ad una riproposizione in chiave razionalista dell’atrio di una casa romana e di un emiciclo.

Solo nel dopoguerra la gipsoteca venne terminata e vennero eseguiti alcuni restauri, tuttavia con il passare del tempo fu sempre meno utilizzata. L’ultima importante acquisizione di opere si ebbe nel 1980 quando giunse in museo un deposito di 11 calchi dal Museo Correr di Venezia.

Al termine degli anni ’90, dovendosi procedere ad urgenti lavori edilizi e di sicurezza in tutto il museo, si è colta l’occasione per riallestire anche il settore della gipsoteca ripristinando, là dove possibile, l’originario progetto di Gio Ponti e completandolo con un nuovo allestimento delle opere.

Il nuovo progetto espositivo della gipsoteca si è posto da un lato in ideale continuità con le scelte museografiche e museologiche degli anni ’30, dall’altro ha dovuto contemperare ad esse le necessità di un’esposizione moderna e scientificamente aggiornata delle opere. A tal fine il percorso è stato organizzato per ambiti cronologici e scuole, accostando, all’interno dei vari ambiti, busti, rilievi e statue a tutto tondo prima esposti separatamente. La ritrovata armonia degli spazi pontiani ha consentito infine di conferire al percorso generale una maggiore flessibilità e la possibilità, in ogni momento e con il minimo sforzo, di introdurre approfondimenti tematici, ampliamenti e modifiche.

Collezione litologica

Tra le recenti acquisizioni del museo vi è una collezione di campioni di marmi bianchi e colorati usati in età classica sia per statuaria sia per decorazione architettonica. La collezione, composta da un’ottantina di pezzi, è stata donata nel 2008 dal prof. Lorenzo Lazzarini, già professore ordinario di Petrografia applicata dello IUAV di Venezia e direttore del L.A.M.A (laboratorio di analisi dei marmi antichi), che ha raccolto, nel corso degli anni, i materiali direttamente dalle cave antiche o in cave moderne situate nelle aree di quelle antiche.

I campioni provengono da una cinquantina di cave distribuite lungo tutto l’arco del Mediterraneo (Asia Minore, Egitto, Nord Africa, Spagna, Francia, Italia, Grecia) e vi sono comprese rocce molto varie per origine e composizione chimica: non solo metamorfiche ma anche magmatiche e sedimentarie.

Quando si parla di Marmi, in questo contesto, si intende qualsiasi roccia suscettibile di diventare lucida mediante levigatura, il termine di marmo è usato secondo la sua accezione antica e non con il significato strettamente scientifico che gli è stato attribuito in petrografia.

Durante il periodo imperiale a Roma era altissimo l’interesse per i marmi policromi ed ogni provincia forniva il suo contributo in questo settore del mercato “di lusso”, anche i prezzi, quindi, potevano arrivare alle stelle. Nei periodi successivi gli stessi marmi vennero reimpiegati per la costruzione di nuovi edifici saccheggiando quelli classici.

Le articolate vicissitudini storiche e le carenze scientifiche nell’individuazione dei litotipi hanno portato ad una gran varietà e imprecisione nella nomenclatura, con il risultato di avere nomi diversi per lo stesso marmo e talvolta anche il contrario. È facilmente immaginabile la confusione che ne deriva e l’utilità per archeologi, restauratori e studiosi in genere di poter disporre di una collezione di esemplari di riferimento significativi e classificati. Per l’identificazione del litotipo, nel caso dei marmi colorati, è talvolta sufficiente il semplice esame macroscopico, facilitato dalla possibilità di confronto con il campione.

La collezione occupa il lato sud della gipsoteca ed ha trovato la sua sistemazione ottimale, quanto ad illuminazione naturale diretta, all’interno di una parete attrezzata che svolge la doppia funzione di vetrina espositiva e separatore tra l’area della gipsoteca, con i suoi suggestivi chiaroscuri creati da una luce radente sempre indiretta, e un luminoso corridoio di servizio che corre lungo il lato sud.

Le visite

Le visite alla Sala dei Giganti e al Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte

- sono possibili ogni primo sabato del mese, dalle 9.30 alle 13.00, al prezzo speciale di 8€ a persona (biglietto famiglia 18€): i biglietti sono acquistabili online o presso la biglietteria di Palazzo del Bo. Non serve la prenotazione. È possibile usufruire gratuitamente dell’audioguida accessibile tramite QRcode.

Sono inoltre proposte

- visite guidate a partenza fissa (ore 10.00 e 11.30) al costo di 5 € a persona oltre il biglietto d’ingresso.

Tutti gli ambienti sono accessibili anche da persone con disabilità motoria.

Il tour integrato, comprensivo di atrio del Liviano, Sala dei Giganti e Museo di Scienze archeologiche e d’arte, è disponibile ogni primo sabato del mese, dal 2 novembre 2024.

Punto d’incontro: atrio di Palazzo Liviano (piazza Capitaniato 7), Padova.

Ingresso con visita guidata

Il tour guidato è disponibile ogni primo sabato del mese, nei seguenti turni a partenza fissa: ore 10 (italiano e inglese) – 11:30 (italiano e inglese).

La durata del turno di visita è di circa 75 minuti.

Ulteriori turni di visita, non disponibili online, possono essere attivati in giorni di grande affluenza di visitatori.

Ingresso con audio QRcode

È possibile effettuare il tour in autonomia servendosi degli audio QRcode, posti lungo il percorso, utilizzando il proprio dispositivo.

L’ingresso con audio QRcode è possibile ogni primo sabato del mese a partire dalle ore 9:30 e con ultimo ingresso alle ore 12:30.

È necessario essere muniti di un proprio dispositivo elettronico (smartphone, tablet, ecc.) dotato di videocamera. Sono consigliati auricolari o cuffie.

Informazioni, prenotazioni, acquisti

Centro Prenotazioni: 049 827 3939 – tour@unipd.it (tutti i giorni, ore 9-17)

Biglietteria di Palazzo del Bo (situata nel corridoio di passaggio tra i due Cortili):

– dal lunedì al venerdì, ore 10-18

– sabato, domenica e festivi, ore 9-18

Biglietteria on line: https://www.midaticket.it/eventi/palazzo-liviano-universita-di-padova/

A Palazzo Liviano non è disponibile il servizio di biglietteria.

Biglietti

Ingresso con audio QRcode

Intero € 8,00: 26-64 anni

Ridotto € 6,00:

gruppo misto (da 10 a 30 partecipanti)

over 65

insegnanti e docenti di ogni ordine e grado non Unipd

soci/e Alumni UniPd

soci/e sostenitori/trici dell’associazione degli Amici dell’Università di Padova

UniPadova arte e scienza (esibendo biglietto intero di Orto Botanico / Museo della Natura e dell’Uomo / Villa Parco Bolasco / Palazzo del Bo)

Ridotto speciale € 4,00:

bambine/i tra i 6 e i 12 anni se accompagnati da un adulto gratuito

ospiti di Dipartimento / Strutture interne UniPd o partecipanti a convegni Unipd

speciale eventi

giovani da 13 a 25 anni

volontarie/i del Servizio Civile

gruppi scuola e gruppi studenti universitari non Unipd

Biglietto famiglia € 18,00:

Nucleo di due adulti con massimo tre ragazze/i under 18 (ogni ulteriore componente paga in base alla categoria)

Gratuito:

bambine e bambini (0-5 anni)

under 13 (6-12 anni se accompagnati da un adulto pagante)

persone con disabilità e loro accompagnatori o accompagnatrici

Comunità Unipd: personale, studentesse/i, dottorande/i, specializzande/i, assegniste/i, borsiste/i, studiose/i senior

soci/e benemeriti/e dell’associazione degli Amici dell’Università di Padova

giornaliste/i

guide abilitate e accompagnatrici/tori turistiche/i abilitate/i

Visite guidate

Visita guidata individuale 5€ (oltre al prezzo del biglietto di ingresso): su prenotazione per i turni a partenza fissa.

Visita guidata individuale famiglia 10€ (oltre al prezzo del biglietto di ingresso): su prenotazione per i turni a partenza fissa, per un nucleo di 2 adulti con massimo 3 ragazze/i under 18 (ogni ulteriore componente paga 5€).

Visita guidata gruppi misti 80€ (oltre al prezzo del biglietto di ingresso): turni su prenotazione contattando il centro prenotazioni (costo da 1 a 30 partecipanti).

Visita guidata gruppi scuola e universitari non UniPd 70€ (oltre al prezzo del biglietto di ingresso): turni su prenotazione contattando il centro prenotazioni (costo da 1 a 30 partecipanti).

Visite guidate gruppi UniPd 60€: ospiti o gruppi di dipartimento, o di strutture interne UniPd, o partecipanti a convegni UniPd che richiedono turni a loro dedicati (massimo 30 partecipanti) con azzeramento del biglietto di ingresso.